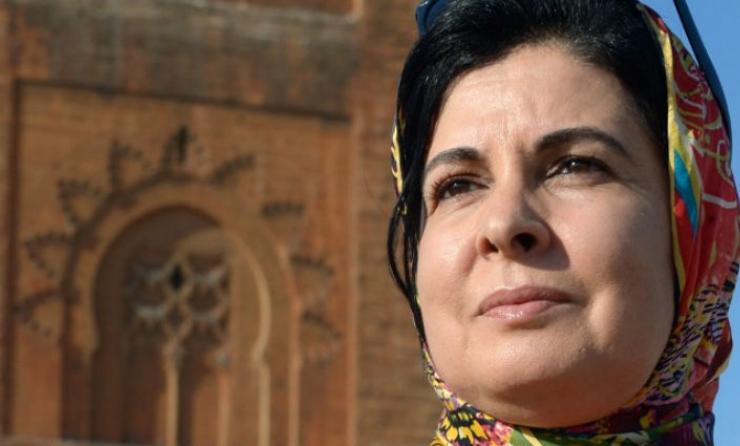

Elle dirige à Rabat le Centre des études féminines en islam. Médecin biologiste de formation, cette figure de la pensée réformiste est aujourd’hui particulièrement engagée dans la réflexion sur la question des femmes dans l’islam. Et montre que le féminisme a plusieurs visages.

« On a tendance à confondre modèles et principes. Mais de la même manière qu’il existe différents modèles de démocratie, il existe différents types de féminisme, car les priorités et les revendications des femmes peuvent changer selon les contextes, bien que les principes restent les mêmes », explique à l’AFP Mme Lamrabet, dont un élégant voile bleu couvre en partie ses cheveux bruns. Exemple: « si les féministes marocaines se battent pour une véritable égalité hommes/femmes applicable sur le terrain ou contre le mariage des mineurs, les Saoudiennes revendiquent le droit de conduire, de voter, de s’habiller librement », argumente-t-elle.

« L’égalité juridique hommes-femmes, la dignité, la liberté et l’émancipation sont les principes clé du féminisme », ajoute encore la chercheuse qui a publié fin décembre son septième ouvrage, « Croyantes et féministes, un autre regard sur les religions » (éditions La croisée des chemins). A l’instar de l’Indienne Gayatri Chakravorty Spivak, qui a fait un « travail formidable sur la représentation des femmes du sud dans le discours occidental », Asma Lamrabet n’hésite pas à critiquer le « féminisme occidental hégémonique, qui veut parler au nom de toutes les femmes du monde ».

Dans les années 1960 aux Etats-Unis, « il y a eu une rupture avec le féminisme hégémonique blanc grâce au combat d’Angela Yvonne Davis », dit-elle. Mais aujourd’hui encore, « des féministes continuent de considérer les femmes du sud comme étant des subalternes », regrette Mme Lamrabet. Et c’est à travers le prisme de la religion et de l’interprétation des textes religieux que la chercheuse marocaine fonde sa pensée féministe. Dans son dernier livre, elle déconstruit les lectures fondamentalistes du Coran, tout en s’intéressant à l’image de la femme dans les religions du livre. « Dans toutes les traditions religieuses, on retrouve une certaine représentation stéréotypée des femmes. Le problème ne vient pas des textes religieux, mais bien de l’interprétation de ces textes par les hommes », estime-t-elle.

– ‘Lecture contextualisée’ –

C’est pourquoi « il faut absolument faire une lecture contextualisée du Coran. Quand le Coran parle de raison, de justice, il faut y voir des concepts universels. Mais il y a des versets conjoncturels, qui répondent à des circonstances données, historiques. Il faut en garder la finalité et l’esprit, et non la littéralité ». Mme Lamrabet suggère ainsi de « faire appel à la raison et de s’investir dans une relecture dépolitisée de l’islam ». Autre chantier: séparer le religieux du politique, car « la laïcité dans ses principes nobles est la seule voie possible pour véritablement respecter les libertés individuelles, tout en protégeant la religion », selon elle. En attendant, la laïcité reste « mal comprise et diabolisée dans les sociétés arabo-musulmanes, car souvent assimilée à l’athéisme », souligne-t-elle.

Le Maroc, qui se veut le chantre d’un islam modéré, a remanié en profondeur son champ religieux et entamé un vaste chantier de formation des imams qu’il n’hésite pas à « exporter ». Il a aussi nommé une cinquantaine de femmes prédicateurs (mourchidate) dans les mosquées pour « encadrer l’enseignement religieux ». Asma Lamrabet dit toutefois ne pas se reconnaître dans cet « islam officiel », et dans « certaines politiques très traditionalistes et qui sont des stratégies plus qu’autre chose ».

« Je trouve qu’on a fait beaucoup de marketing autour des mourchidates, même si ce programme reste intéressant du point de vue symbolique. Cela fait dix ans qu’elles sont là, et ne font que transmettre le même message patriarcal. Elles n’ont pas fait avancer la cause des femmes. Et elles ne peuvent pas, car il n’y a pas eu de réforme de fond dans l’enseignement qu’on leur a transmis ». Sur la formation d’imams à l’étranger, Mme Lamrabet émet également des réserves: « Former des imams français? Je n’y crois pas trop. La lecture réformiste doit être contextualisée. Si on ne prend pas en considération le contexte d’où est né l’extrémisme, on ne peut pas agir contre. Que voulez-vous qu’un imam marocain transmette comme message à des jeunes en France? », conclut-elle.